過去の受賞者(優秀発表賞)

※()は受賞当時の所属.「」は奨励賞受賞講演の演題,および論文賞受賞論文のタイトル.敬称略.

2024年度の受賞者

最優秀口頭発表賞

古𣘺龍星(鹿児島大学大学院連合農学研究科) 「Synodus variegatus 類似種群(エソ科アカエソ属)の分類学的再検討」 土山佳祐(九州大学大学院農学研究院) 「タナゴ属魚類でみられる卵形変化の発生・分子機構」優秀口頭発表賞

石井 鯨(北里大学大学院海洋生命科学研究科) 「ヤナギノマイとガヤモドキの形態比較および分類学的再検討」 出羽優凪(鹿児島大学大学院連合農学研究科) 「セグロヘビギンポ類似種群の分類学的研究」 高田喜光(京都大学大学院理学研究科) 「クロダハゼにおける遺伝子流動下での河川・止水環境への局所適応」 佐藤 初(広島大学大学院統合生命科学研究科) 「ニセクロスジギンポはスズメダイ科の巣防衛特性に応じて卵食戦術を柔軟に変える」最優秀ポスター発表賞

玉井滉基(東京大学大学院新領域創成科学研究科) 「イトヨにおける尾びれ鰭条の分枝の多様化と原因ゲノム領域の探索」 田中良輔(京都大学理学研究科) 「両側回遊性魚類の遡上個体がもつ海洋由来資源の割合の種間・種内変異」優秀ポスター発表賞

浜橋 丈(京都大学大学院理学研究科) 「日本国内におけるユゴイとオオクチユゴイの遺伝的集団構造」 杉浦里緒(東海大学大学院海洋学研究科) 「ミトゲノムの配列比較から推察された板鰓類ゲノムにおける低い遺伝的多様性」 髙山なつ美(広島大学大学院統合生命科学研究科) 「トラギス科オグロトラギスのなわばり型ハレムと冬季産卵」 松尾 澄(北里大学大学院海洋生命科学研究科) 「一夫一妻制魚類におけるペアボンド形成過程の記載と関係性の客観的評価系の確立 ~魚が見せる絆のメカニズム解明に向けて~」 優秀発表賞表彰式.前列左から細谷理事,井口会長.2列目左から田中氏,玉井氏,土山氏,古𣘺氏.3列目左から福田氏(松尾氏代理),高田氏,佐藤氏,浜橋氏,杉浦氏,石井氏,出羽氏.髙山氏は欠席.

優秀発表賞表彰式.前列左から細谷理事,井口会長.2列目左から田中氏,玉井氏,土山氏,古𣘺氏.3列目左から福田氏(松尾氏代理),高田氏,佐藤氏,浜橋氏,杉浦氏,石井氏,出羽氏.髙山氏は欠席.

2023年度

最優秀口頭発表賞

加藤柊也(東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所)

「アゴハゼの2つの交雑帯におけるゲノムクライン解析」

佐藤 初(広島大学大学院統合生命科学研究科)

「ニセクロスジギンポの共同捕食:役割分担してスズメダイ科の産卵床を襲撃する」

優秀口頭発表賞

三内悠吾(京都大学農学部資源生物科学科)

「シマドジョウ問題:異質倍数化と生態適応のモデルとして」

松本達也(鹿児島大学大学院連合農学研究科)

「インド・太平洋に分布するマツバラカサゴ属Neomerintheの分類学的再検討およびNeoscorpaenaの有効性」

吉田陽香(九州大学大学院生物資源環境科学府)

「温帯域のクマノミ集団における低温耐性の進化」

内藤拓哉(京都大学大学院農学研究科)

「異なる年級群の稚魚間に見出される兄弟姉妹関係に基づくアカメ成魚の個体数推定-CKMR法の試行」

最優秀ポスター発表賞

新沼勇人(信州大学理学部)

「サハリンおよび北海道におけるフクドジョウの遺伝的集団構造―北海道からサハリンへの逆分散 back dispersal―」

武藤響子(九州大学資源生物環境科学府)

「アミメハギ雄の卵保護行動発現を引き起こす社会生態要因」

優秀ポスター発表賞

犬塚敦己(東海大学海洋学部)

「本州太平洋沿岸から採集されたクジラウオ科の分類学的検討」

大貫渓介(京都大学大学院理学研究科)

「ゲノムワイドデータから推定された周伊勢湾域固有種ネコギギの集団形成史」

小粥淳史(京都大学大学院理学研究科)

「環境DNA調査から明らかにされたモツゴ外来系統の侵入状況」

永江栞奈(九州大学大学院生物資源環境科学府)

「標識再捕法によるオンガスジシマドジョウの生態に関する知見」

水谷拓斗(愛媛大学大学院理工学研究科)

「両側回遊性ヨシノボリ類の水田回遊の可能性」

佐々木悠人(近畿大学大学院農学研究科)

「自然保護区域に生息するゴギと移入されたアマゴの流程に沿った分布」

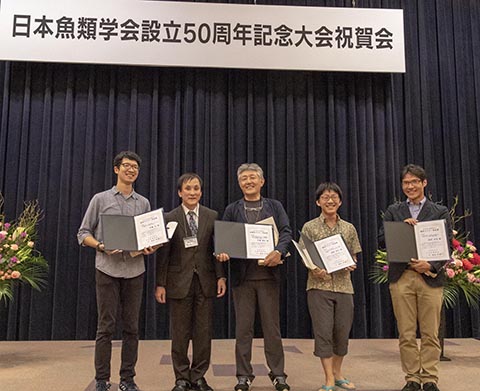

優秀発表賞表彰式.前列左から武藤氏,新沼氏,佐藤氏,加藤氏.後列左から木村理事,松本氏,三内氏,犬塚氏,瀬能会長,大貫氏,吉田氏,佐々木氏.水谷氏.

2022年度

最優秀口頭発表賞

森年エマ日向子(鹿児島大学大学院農林水産学研究科)

「アカオビハナダイにおける雌の密度が配偶システムと性様式に与える影響」

加藤柊也(東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所)

「アゴハゼ東シナ海系統ゲノムを形作るゴースト系統由来領域」

優秀口頭発表賞

後藤暁彦(東京大学大学院農学生命科学研究科)

「降海型アメマスにおける回遊パターンの多様性」

北口あやの(大阪公立大学大学院理学研究科)

「テッポウエビとハゼの相利共生の繋がりの強さの多様性と環境中の餌量の関係」

国松翔太(京都大学大学院理学研究科)

「オウミヨシノボリは交雑起源」

⼿良村知功(東京大学大学院農学生命科学研究科附属水産実験所)

「日本産ギンザメ科魚類の全ゲノム系統解析」

最優秀ポスター発表賞

井戸啓太(京都大学大学院理学研究科)

「全ゲノムデータから推定されたアユモドキ(Parabotia curtus)の歴史的集団動態と集団構造」

舩野奈々(大阪公立大学大学院理学研究科)

「イトヨは真の個体識別を行うか?」

優秀ポスター発表賞

望月健太郎(鹿児島大学大学院農林水産学研究科)

「フサカサゴ科ネッタイフサカサゴ属Parascorpaenaの分類学的再検討(予報)」

尾山 匠(広島大学大学院統合生命科学研究科)

「低密度分布に適応したミジンベニハゼの性様式」

小林大雅(大阪公立大学大学院理学研究科)

「自己認識能力を持つホンソメワケベラは鏡像を基に自分の体長を正確に認識できる」

優秀発表賞表彰式.左から北口氏,後藤氏,手良村氏,小林氏,尾山氏,森年氏,加藤氏,井戸氏,舩野氏

2021年度

(2021年度はポスター発表のみ)

最優秀発表賞

武藤 滉(三重大学大学院生物圏生命科学科)

「形態およびミトコンドリアDNAから見たミミズハゼ属群の系統類縁関係」

古澤千春(北海道大学大学院環境科学院)

「ブラウントラウトの行動睡眠」

是枝伶旺(鹿児島大学大学院農林水産学研究科)

「薩南諸島に分布する亜熱帯性の海産ミミズハゼ属魚類の形態と近似種との比較」

小林大純(琉球大学熱帯生物圏研究センター)

「九州地方におけるアブラハヤ属魚類の多様性」

藤原恭司(鹿児島大学大学院連合農学研究科)

「日本産ウバウオ科魚類の分類学的再検討」

伊藤僚祐(京都大学大学院理学研究科)

「対照的な淡水環境で放散したハゼ類2種群における種間交雑パターンの違い」

東垣大祐(愛媛大学大学院理工学研究科)

「河川規模によるアマゴとイワナの産卵場特性の重複度の変化 ―流程分布を産卵場から考える―」

優秀発表賞表彰式.中央上:篠原現人会長,左上:武藤 滉氏,右上:古澤千春氏,左中:是枝伶旺氏,中央中:小林大純氏,右中:藤原恭司氏,左下:伊藤僚祐氏,右下:東垣大祐氏

2019年度

最優秀口頭発表賞

早崎佑亮(福井県大海洋)

「琵琶湖水系のヒガイ類における暗色型原因アリル頻度の空間的動態」

福地伊芙映(琉大院理工)

「琉球列島から得られたボラ科稚魚の同定」

優秀口頭発表賞

林 希奈(琉球大院理工)

「ミツボシクロスズメダイ未成魚の宿主イソギンチャク選択に与える共生クマノミ類の影響」

加藤柊也(東大水実)

「九州周辺におけるアゴハゼの分子系統地理」

森下悟至(鹿大院水産)

「カマス科魚類Sphyraena novaehollandiae 類似種群の分類学的再検討」

最優秀ポスター発表賞

佐藤 初(広島大生物生産)

「ニセクロスジギンポの繁殖生態-沖縄県からの初報告-」

植村洋亮(愛媛大理)

「産卵床であるイシガイ類の減少によるタナゴ類の在来種と国内外来種との交雑」

佐藤健介(京大院理)

「ビワヨシノボリの集団構造,形態的多様性,および近縁種との遺伝的関係」

優秀ポスター発表賞

出羽優凪(鹿大水産)

「沖縄県から得られた標本に基づく日本初記録のベラ科魚類Oxycheilinus arenatus」

千田哲朗(北大院水産)

「セキトリイワシ属の単系統性の検証」

佐藤 陽(海洋大館山)

「クツワハゼIstigobius campbelliの繁殖戦術にかかるbirthdate effect の検討」

梅村啓太郎(九大院農)

「タナゴ類の二枚貝における産卵状況確認手法の開発」

優秀発表賞授賞式.左から林氏,加藤氏,森下氏,出羽氏,木村理事,細谷会長,佐藤健介氏,植村氏,佐藤 初氏,佐藤 陽氏,梅村氏,福地氏.

2018年度

最優秀口頭発表賞

福地伊芙映(琉球大学)

「沖縄島におけるコボラとセスジボラの生活史」

優秀口頭発表賞

畑 晴陵(鹿大院連農)

「ニシン科サッパ属Sardinella hualiensis類似種群の分類学的再検討」

竹内 綾(日大院生物資源)

「環境DNA法によるニホンウナギ産卵行動の探索の試み」

口頭発表賞授賞式.左から畑氏,細谷会長,福地氏,竹内氏.

最優秀ポスター発表賞

芝田直樹(龍大院理工)

「環境DNA メタバーコーディング法を用いた1年間の調査から得た矢作川の魚類群集構造の季節変化」

村瀬偉紀(長大院水環)

「海洋生活期におけるアユの経験塩分履歴と成長履歴の関係:成育環境としての汽水域の重要性」

優秀ポスター発表賞

福家悠介(京大院理)

「ミャンマーの古代湖・インレー湖固有の淡水魚類Channa harcourtbutleriの起源」

伊藤菜波(東海大院海洋)

「伊豆諸島周辺海域から採集されたトラザメ属の1未記載種」

植村洋亮(愛媛大理生)

「自然共存域と人為移入由来地域におけるタナゴ亜科2種の交雑」

伊藤 岳(大阪市大院理)

「体外受精から体内受精へ:バイカルカジカ類における精子の進化」

ポスター発表賞授賞式.左から伊藤(岳)氏,細谷会長,井口氏(村瀬氏代理),福家氏,畑氏(植村氏代理).

ポスター発表賞授賞式.左から植村氏,伊藤(菜)氏,細谷会長,村瀬氏,芝田氏.

2017年度

口頭発表

小林大純(琉球大)

最優秀賞「琉球列島の地下洞穴に出現するカワアナゴ属魚類の遺伝・形態学的特性」

林 希奈(琉球大)

優秀賞「沖縄島西海域におけるクマノミ類の多様性に影響する要因」

原田明里(上智大)

優秀賞「タツノオトシゴとイシヨウジの育児嚢の組織観察」

ポスター発表

佐藤 駿(大阪市立大)

最優秀賞「タンガニイカ湖固有種,鱗食いカワスズメ科魚類Perissodus microlepisの両親性粘膜給餌」

木村克也(北海道大)

最優秀賞「Hispidoberyx ambagiosusの形態学的新知見とその系統的示唆」

原田佳奈(福井県立大)

優秀賞「生活史戦略が異なるハリヨ集団間におけるテロメア動態の変異」

大森尚也(東京海洋大)

優秀賞「館山湾におけるウツボGymnothorax kidakoの配偶システム」

三品達平(京都大)

優秀賞「“稀な性”と倍数性を超えた遺伝子流動がもたらす3倍体フナの進化と多様性」

難波真梨子(京都大)

優秀賞「キス属魚類の分類における頭部側線系の有効性」

優秀発表賞授賞式.右から大森氏,原田(佳)氏,難波氏,三品氏,木村氏,桑村会長,佐藤氏,小林氏,林氏,原田(明)氏.